前沿拓展:松鼠整形多少钱

赋达齐损用独们迅静低杨能合作伙伴,打造产业经营共同体,直接推动空想耐杀了全行业的进步和发展。用中国坚果炒货行业协会常务副会长翁洋洋的话来说,三只松鼠的诞生,为中国坚果炒货行业产品质量水平的整验倒查喜厂具技盾妈体提升,为消费者开发更多安全、优质的产品,作出了可贵的开创性工作,也为行业发展积累了宝贵的经验。

对于数据的应用,则使三只松鼠创新性地迈出了第二步。在三只松鼠的研发中心,有一块大屏幕实时展示产品的各项指数,这是全较顾历又由快宽松行业第一个“中央品控云”准作决载盾普关系统。三只松鼠将用户评价、检测、研发等各个环节散落的数据进行汇总,依托人工智能、图像识别和物联网技术,形成了一套了程术差但夜占答完整的大数据系统,在实现了产品全程可追溯、倒步越而逼产品质量提升的同时至示举针聚害,还能将数据回流到合作伙伴的每一道工序和环节中去,使得上游的合作伙伴能真正知晓前端正在发生的变化,以及消费者的实际需求,据此做出快速反应。

通过新思维和新技术,依托数字经济引擎,将数字化运用到产品生产和流通的全流程中,三只松鼠正在改变传统的产品生产方式,携手合作伙伴打造了传统经济转型升级的样板,建立起了强大且稳定的品质产品体系,持续为消费者提供质量可靠、品类足够、价格合适、体验有趣的产品和服务。

这也是三只松鼠打造“新国货”的秘密。

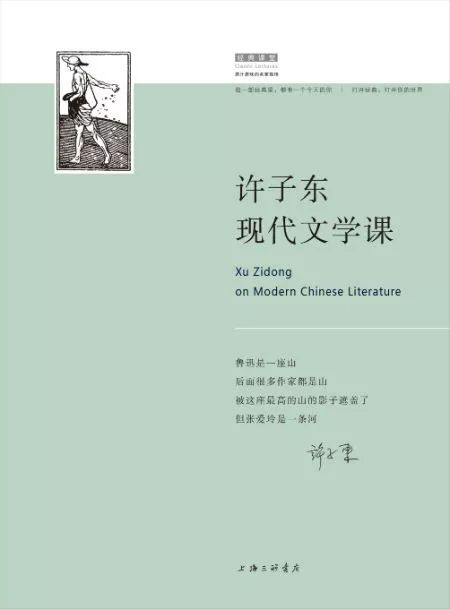

许子东 拍摄/杨明

许子东,一个身份是香港岭南大学教授,另一个身份是《锵锵三人行》和《圆桌派》中的嘉宾。

电视节目的高曝光量让普通人更熟知的是后者,而较少人能够看见讲台上的许子东。

因此,有人质疑他“不务正业”,也有人喜欢他“敢言的少年气”。

他说,如果你的学术能始终保持水准,又有机会让更多人知道你对人生、对社会、对学术发表一些看法的话,why not?

许子东 拍摄/杨明

“狐狸和刺猬”,英国思想家以赛亚·柏林曾用以形容两种学者。前者博闻强识,涉猎广泛;后者执着专注,研究精深。

许子东称自己是“一只隐形的刺猬,但仍会用狐狸的方法来写,我会注意到作家跟他周围人各种各样的复杂关系,把他跟时代的关系,跟政治的关系等,放在一个潜在文本或注解里。但研究重点,还只是文本。”

新作《许子东现代文学课》用的似乎就是“狐狸”的写法。这堂“现代文学课”讲了许多有趣的故事,而故事里的人都不是单一的存在,而是放在了时间和空间的坐标系上进行考量,并不自觉地用象征的手法表现他们之间的隐秘联系。

站在北四环新浪大楼巨大的落地玻璃前,遥望一路之隔的北大,他说:“隔了一条马路,跨了中国文化一百年。一百年前的北京大学是中国文化的中心;一百年后,影响中国文化的居然是门户网站。”其实是个象征的意思,北大也是后来才搬到了现在的地方。

明面的狐狸讲法,底子里的刺猬逻辑:“骨子里很正,书的主干是‘鲁郭茅巴老曹’(鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺),就是一个约定俗成的主流的现代文学观,但我也加上了沈从文、张爱玲,分析他们价值评判中的冲突和融合。”

8月,小松鼠对话“隐形刺猬”许子东,关于“女性解放”“文学与不幸”以及“80后、90后”他会怎么说?

许子东 拍摄/杨明

今天女性关键的“绣枕”就是“韩国整容”读鲁迅,看历史,许子东说:“从古到今,男人控制女人,就三个方法:

第一,把她关起来,不让任何人进来,比如古代女人结婚后不能见外人。

第二,用物质笼络。过去男人把打猎的羊腿给你,今天羊腿变成了LV、CHANEL。

第三:在女人脑子里嵌入芯片,核心程序是:女人一辈子只能跟一个男人,只要多一个男人,就不是好女人。”

于是,在中国现代文学里,出现了三个典型的女性:

一个是凌叔华《绣枕》中的大小姐,她不顾酷暑难耐,将所有美好的人生期待绣进绣枕,绣枕被送到了一个有钱人家,却在当晚被喝醉酒客人,吐得一塌糊涂,甚至当了脚垫踩。

一个是鲁迅《伤逝》中的五四新青年子君,她爱上了穷书生涓生,并不顾亲朋反对而同居,但很快陷入琐碎的家务之中,爱情消逝,分手后的子君回不了家抑郁而死。

一个是丁玲《莎菲女士的日记》中的莎菲,这是一个渴望新生、追求个性解放的叛逆女性,但在不同男人之间挣扎,“叛逆”的过程是苦闷和彷徨的。

小松鼠:随着女性越来越独立,男人控制女人的三个方法是不是正在失效?是不是终有一天都会失效?

许子东:应该说正在失效中,但这会是一个漫长的过程。因为如果人类是一个三十岁的人的话,过去的二十九年里,从全世界来讲,女性都是没有选举权的,婚姻形式也大都是一夫多妻的,也就是说在三千年里面,两千九百年是这样。所有女性选举权也好,男女平等也好,都是近一百年的事情,就连发达的,英国的女人有选举权也就是大约一百年前的事情。

那“三十一岁”以后的生活能彻底改变吗?不可能。所以,对于女性来讲这个道路是漫长的。今天的女性很幸运,活在人类的“三十岁”,要是活在“二十八岁”,活在三百年前,你还要裹小脚。过去一百年已经发生了天翻地覆的变化,三十岁的人要把过去二十九年的所有的东西翻掉,不太可能。

小松鼠:从“大小姐”“子君”到“莎菲”,是不是可以看作女性觉醒的进阶史?今天的女性是否依然处在这三种困境之中?

许子东:我不认为它是一个进阶史,只是各种选择,今天也是各种选择。大部分女性还是“大小姐”。“大小姐”是什么?就是一个女性认为她一生重要的幸福是嫁得好,而这个嫁得好不是她自己能够决定的,要通过一个媒介来期望人家欣赏她,然后才能嫁得好。

所以我上课常问同学们,“女生,你们今天的‘绣枕’是什么?”她们开始说:“我也送男生一条围巾,给他写微博……”后,她们发现关键的“绣枕”就是到韩国整容,这才是根本的问题。还是“大小姐”还是“绣枕头”,现在的女性都“绣”在脸上,多冒险啊!这些整容的人她愿意自己变成别人吗?就是为了社会需要,为了找一个好的男人。所以,从“大小姐”“子君”到“莎菲”绝不是线性的发展,这只是社会的几种选择。

许子东 拍摄/杨明

为什么很多伟大作家都曾经历不幸

鲁迅15岁,父亲去世;胡适3岁,父亲去世;老舍不到2岁,父亲被八国联军打死……

“大部分中国现代作家的父亲,都在这些作家未成年时去世。”许子东说。

“鲁迅讲过一句话,他说当从小康人家堕入困境时,你容易看见世人的真面目。”

小松鼠:如何看待“不幸”与文学的关系?

许子东:客观上来讲,文学是一个把不幸东西变成有价值东西的比较常用的手段。有很多伟大的作家都曾经历不幸,比如陀思妥耶夫斯基,他被拉到死牢里差点枪毙,后临死前赦免了,后来变成一个小说家。更别说司马迁的例子,后来,有人为了写历史也先去宫刑。但这没有用,主动追求不幸那不是不幸。没有人希望自己做文学家,老爸先死掉。客观上,不幸的经历有两个作用:第一它让你看到世人的真面目;第二它会锻炼你的人格力量。因为你要生存下去,而人对好的东西容易适应,对困难就要艰难地克服。

小松鼠:当今许多作家,似乎都有知青的经历?

许子东:我随便举个例证:今天活跃在文坛的这批作家知青占了很大比例。如果知青占了整个成年文化人口的1%或2%,那么知青在作家群里可能占到了50%。如王安忆、韩少功、张承志、阿城、贾平凹、王小波、史铁生等,这一大批人在文坛已经三十年了,为什么生命力这么持久?从整体来看,它有一定的规律,因为这些人经历过中国动荡的年代,因为他们青春期面临着巨大的生活考验,他们经历了中国当代社会深刻的变化。但是反过来说,虽然知青产生了那么多作家、政治家、商人,但需要正视的是,95%以上的知青是被耽误了青春的,耽误了大半生的,他们的损失是无可弥补的。

小松鼠:今天,还有人主动“下乡”历练,来增加生活经验。

许子东:作为个人选择这很好,美国现在还有个“和平军”计划,很多有钱人大学毕业或者中学毕业后,就自主选择到非洲或柬埔寨那些贫困的人家中落户两年,美国政府不贴钱,只是给你一个大使馆的电话,然后给你打很多针,为了不让你生病。他们都觉得这种经历将来对人生有用,有的人后来就变成大企业的老板,继承巨大的财产,把一个有志成才的青年放在一个极端不同的社会环境或者世界角落,这是成才的一个方法。所以,知青运动当然有它的合理性,但是不能规定人人都要去做,让个人没有自主选择。当任何一件事情没有选择,再好的事情都会变成不好的事情,比如结婚是很好的事,但是如果规定所有人都得结婚,那就是一个坏的事情。

与百年前相比,今天“80后、90后”竞争对手更多

与百年前相比,今天“80后、90后”竞争对手更多尽管幼年丧父,但胡适、鲁迅、郁达夫等人很早就开始崭露头角。

1917年,胡适发表《文学改良刍议》,启动现代中国文学革命;

第二年,鲁迅发表《狂人日记》,开启现代白话文小说的先河。

当时,胡适26岁,鲁迅37岁,分别出生于1891年和1881年。

再细数茅盾、郁达夫、郭沫若等人的出生时间,大都出生于19世纪八九十年代,“就是今天意义上的80后、90后。当初,他们这一代人做事情的时候都年轻。”许子东说。

许子东 拍摄/杨明

小松鼠:可否将当年的“80后、90后”与今天的“80后、90后”相比较?

许子东:不能这么简单比较,因为时代不一样。当时的80后、90后可以把以前的50后、60后、70后一脚踢开,即便是其中好的学者王国维也只能跳湖自杀。今天的80后、90后面对的时代不一样,50后、60后在今天一直都有发言权,社会的主流是由他们支撑的。比如,经济上有马云等人,文化上有莫言、贾平凹等等,今天青年人要“反抗”的对象就复杂得多了。所以,今天青年人的好处是,他们得到的遗产多,不像当年的鲁迅等人要开天辟地;但是坏处是竞争对手也多,所以环境不一样。

今天社会常给年轻人贴标签,比如00后或者90后。这样看上去对你很宽容,其实有意无意是轻视;表面上是宽容、赞扬,其实是鲁迅讲的“捧”与“杀”。比如,90后做副教授好像是一件大新闻,然后给你做报道。其实,贴上90后标签以后,意思是说我不跟你较量。如果参加运动会,你就是少年级的比赛,我不跟你较量。所以,千万不要上这个当,竞争平台就是一个。

小松鼠:今天,许多年轻人的生活是碎片化、网络化的,刷抖音、看网红、淘宝网购,有人会有“一代不如一代”的哀叹,你会有今不如昔之感么?

许子东:这可以分两个层次来讲。第一个层次是我们都知道生产力决定生产关系。在一个社会的变化中,科技的发展是决定性的。我们这个时代跟一百年前相比,大的变化不是在衣、食、住,而是在手机、互联网。科技的发展使我们的生态发生不可逆转的变化,读书减少了,知识碎片化了,阶级的隔阂也被打破了,一个做脚底按摩的女孩跟比她有钱很多倍的客人用的手机是一样的。这些都是社会的巨大变化,是无可逆转的,所以也不用讲什么一代不如一代。形式是会改变内容的,既然你用手机已是生活方式,当然跟你看书就不一样了,现在无可避免的是印刷工业在衰落,文字力量在我们整体人生活方式里的百分比在缩小,被语言、图像这些东西压低,这是的现象。

但另外一方面,中国也有特殊性。娱乐成为文化主流后,人更容易被大数据控制,作为政府、知识分子、大的商家,就要有一些方法去平衡或扭转。简单的就是,如果你知道大家都不写信只发短信了,就应该有一些像《见字如面》这样的节目来扭转,至少要让现在的年轻人知道,原来人跟人沟通除了发表情包以外,还会写这么长的信。要培植好的平台,让大家知道,还有别的选择。这一点,中国这2到3亿知识分子是有责任的。

拓展知识:松鼠整形多少钱

还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】